Page en construction.... Merci de votre compréhension

|

Les 5 communes de la Presqu'île |

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

|

Blason de la commune |

.795 ha - 707 hab. - 88 hab./km2

Fête : 15 août

L'ensemble du pagus de Rhuys formait autrefois une paroisse primitive unique, qui est démembrée très tôt entre les trois paroisses d'Arzon, d'Ilur et de Saint-Démètre, puis à nouveau bouleversée aux alentours de l'an Mil par l'érection de la paroisse de Sarzeau (mentionnée dès le XIème siècle).

Saint Armel, est le nom du fondateur de l'église. (Armel: de arz: ours et de mael: prince) |

|

Saint Armel, venu de Grand-Bretagne arriva en France vers 512. Après quelques années à Paris à la cour du roi Childeric

II, St. Armel arrive en Armorique, où il fonde Ploërmel, et vient s'installer dans le forêt de Brocéliande.

Il aurait réalisé de nombreux miracles et des guérisons. |

Le nom du territoire de Saint-Armel est d'abord Prozat ou Prorozat.

A partir de 1247, il dépend de l'abbaye Saint-Gildas de Rhuys.

A la Révolution, Prorozat est une simple frairie ou chapelle de Sarzeau.

Ancienne trève de Sarzeau, Saint-Armel est érigé en paroisse en 1849 et en commune en 1858-1859.

Le territoire de Saint-Armel englobe l'île Bailleron et l'île Tascon.

La Commune de St Armel, ouverte sur le Golfe du Morbihan, fut toujours très active en partie grâce au " Passage " qui reliait en bateau Vannes et Séné à la Presqu'île de Rhuys.

(en effet 200 mètres seulement séparent la cale du Passage de celle de Montsarrac en Séné.)

Le passage n'était pas sans danger puisqu'en 1885, le "Progrès du Morbihan" relate la mort de Jean Le Grégan (37ans) , passeur dont la barque chavira un jour de tempête.

Actuellement, " Le Petit Passeur " permet de traverser entre St Armel et Séné. C'est un bateau à fond plat qui vous permet de vous rendre d'une rive à l'autre en 5 minutes. Bien utile pour les randonneurs à pied ou à vélo, le "Petit Passeur" vous accueille en Juillet-août.

|

Évolution démographique

|

|

L'Ile Tascon

Elle est reliée à la terre par une chaussée découverte 2 heures avant et après la marée basse. C'est aussi durant l'hiver un bon poste pour l'observation des oiseaux migrateurs qui séjournent dans le Golfe dont, des milliers de bernaches.

A proximité l'île Bailleron forme une imposante réserve ornithologique.

.

Les marais salants Le site de Lasné à Saint-Armel n'avait plus connu depuis plus d'un siècle, le sel cueilli artisanalement. Transformés en claires ostréicoles entre 1925 et 1975, les marais de Lasné alimentaient en huîtres le fameux restaurateur Parisien Prunier. Depuis 2003, avec l'aide du Conseil Général du Morbihan (propriétaire du site depuis 1978), l'or blanc fait son retour en presqu'île de Rhuys. Olivier Chenelle en est le paludier.

|

|

![]() + sur les marais salants de Rhuys

+ sur les marais salants de Rhuys

Près de Saint Armel se trouve le village du Hézo

Le Hézo doit son origine à la création au milieu du XIIIème siècle du prieuré St Vincent par les moines bénédictins de l'abbaye de St Gildas de Rhuys.

La façade maritime de la commune est bordée par un chemin côtier qui vous entraîne à la découverte des 5 fontaines, la plus remarquable étant celle de St Vincent de Saragosse, patron des vignerons. Son buste reliquaire est visible à l'église du même nom.

|

La fontaine St Vincent |

A voir entre Saint Armel et Le Hézo le musée du cidre |

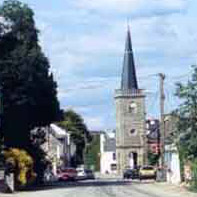

Noyalo

|

Noaloù en breton = terre nouvellement défrichée. (à 3Km5 du Hézo et à 5km5 de St Armel) 690 habitants

|

|

petite comune située à l’entrée de la presqu’île de Rhuys, à caractère rural, aspect qu'elle est appelée à conserver grâce aux multiples protections des espaces naturels dont elle bénéficie. C'est un lieu de pêche à pied, en mer et en eau douce, un observatoire exceptionnel pour admirer les nombreuses espèces d'oiseaux du Golfe. |

Moulin à marée |

Le Gochtial.

Né au 19ème siècle dans une boulangerie du Hézo, le Gochtial fait l'objet aujourd'hui de toutes les attentions de la part des boulangers. La recette demeure secrète. De forme ronde et galbée, le Gochtial, aussi appelé gostial, cochetial ou goth, est un pain brioché particulièrement dense, peu sensible au rassissement et donc d'une très bonne conservation.

.

Pour la "Sant Vincent" les boulangers du secteur font un gotchial "amélioré"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

|

|

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

|

|

|

|

Population : 2097 |

CP: 56640 |

|

Superficie: 893 h | |

|

site officiel |

| |

|

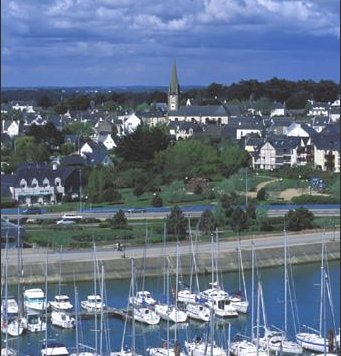

Port du Crouesty |

Port Navalo

(Porzh Noalou en breton) est un ancien port de pêche côtière et de piraterie, datant du début du xxe siècle et ayant gardé son authenticité.

Idéalement placée à la pointe de la presqu'île de Rhuys, cette petite ville côtière offre un panorama exceptionnel sur Quiberon et Locmariaquer ainsi que sur l'intérieur du Golfe.

Ce charmant port est victime de son succès et depuis une dizaine d'année les prix de l'immobilier y ont grimpé en flèche.

| |

|

Port Navalo |

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Héloïse et Abélard

Célèbres amoureux

|

Héloïse née en 1101, morte en 1162 Pierre Abélard ne en 1089, mort en 1142 Abélard était un poète philosophe, de famille noble qui est tombé amoureux de la nièce de 15 ans du chanoine Fulbert (prêtre a Notre Dame). Héloïse était une noble parisienne de l'haute aristocratie. Fulbert avait confié a Abélard l'éducation de sa nièce, mais n'était pas d'accord avec ses amours. Après avoir appris qu'ils étaient amoureux, il chasse Abélard de sa maison. Ils se sont maries en secret, et Héloïse attend un enfant, en conséquence Fulbert a ordonne la castration d'Abélard pour l'éloigner d'Héloïse. Le seul moyen des amants pour se communiquer étaient des lettres, Abélard dans un monastère et Héloïse dans une église de religieuses. C'est grâce a ses lettres que l'on connaît leur histoire. Ils ont décidé de dédier leur vies a Christ avec l'espoir d'être unis au ciel. Pierre est mort 20 ans avant qu'Héloïse, pourtant ses restes sont mis 500 ans après dans la même tombe, et maintenant ils reposent ensemble au Cimetière du Père Lachaise. |

Par Annie Cazenave*

H

éloïse et Abélard, ou l'histoire d'un amour passionnel entre une jeune fille

noble et orpheline, nièce du chanoine Fulbert, et un maître renommé des

Ecoles parisiennes. Liaison honteuse, irrecevable pour les mentalités du temps,

en ce début du XIIe siècle. De cette union clandestine, au nez et à la barbe

de Fulbert qui ne se doute de rien, naît un enfant prénommé Astrolabe.

Lorsque l'oncle trompé découvre la vérité, il exige que les deux amants se

marient. Abélard se retrouve dans une impasse : son état de clerc ne lui

interdit pas de se marier, mais un tel acte nuirait considérablement à sa réputation.

Le mariage secret a tout de même lieu. Mais la rumeur commence à circuler.

Pour sauver la face et faire illusion, Abélard place Héloïse au couvent

d'Argenteuil.

Argenteuil où le temps de

l'absence sublime le désir. Le temps des messages, que chacun s'exalte à écrire

et à recevoir. Le couple, dès le début, prend plaisir à cet échange, au

point de s'adresser sous le même toit des tablettes de cire. Aux sept premières

lettres déjà connues qui ont largement contribué à faire passer les deux

amants à la postérité, viennent s'en ajouter cent seize autres aujourd'hui

traduites.

Provenant de Clairvaux et conservé

à la bibliothèque de Troyes, où l'a découvert un médiéviste allemand, un

manuscrit unique contient une correspondance amoureuse, située par son auteur

dans la première moitié du XIIe siècle en Ile-de-France, et copiée au XVe siècle

par Jean de Woëvre. Souvent allusives, ces lettres s'épanchent parfois sans équivoque.

L'homme, comblé, s'exclame : « Nous n'avons pas besoin de mots, puisque nous

avons la chose à profusion », ajoutant que les lettres suppléent à la présence.

Une autre fois, après avoir dit que le billet reçu d'elle attise son amour, il

promet : « Je préfère te le prouver en actes que le démontrer en mots, je désire

trop te voir, je me consume de désir. »

Le milieu culturel des deux

personnages est à la fois religieux et littéraire. Sous leur plume abondent

des images bibliques, prises surtout dans Le Cantique des cantiques, et des références

au De amicitia de Cicéron, à la Pharsale de Lucain, et à L'Art d'aimer

d'Ovide. La femme admire le maître, qui « déjà nourri au berceau de la

philosophie, a bu à la fontaine de la poésie » ; l'homme s'adresse à « la

seule disciple de la philosophie parmi les jeunes filles de notre temps ». Les

deux personnages peuvent donc à juste titre être identifiés comme Héloïse

et Abélard : « Les lettres en effet leur vont comme un gant ; il n'y a pas un

seul détail, dans le cours des cent seize messages conservés, qui rende cette

solution improbable... Cette attribution possède un tel degré de probabilité

qu'il est à ce jour impossible de trouver une meilleure option », selon Ewald

Könsgen. L'emploi d'un mot insolite le prouve : la femme écrit qu'elle désire

« une gouttelette de connaissabilité », sciabilitas en latin. Ce mot

abstrait, Abélard vient en 1117 de le forger. Qui d'autre qu'elle pouvait le

connaître ? Ce même mot figure sur la stèle érigée par Héloïse sur la

tombe d'Abélard : « cui soli patuit scibile quidquid erat », « le seul à

avoir tout éprouvé du connaissable ».

Ces missives, non datées, s'échelonnent

à l'évidence sur une longue durée. On incline donc à croire qu'elles ont été

échangées durant toute la période des amours, et à les dater de 1116-1118,

jusqu'à Argenteuil.

Argenteuil, et le drame. Car Héloïse

voyait juste, il était inéluctable : les mentalités sont incompatibles. Abélard

ne prête attention qu'au mépris des clercs pour le mariage, quand Héloïse

appartient à une famille noble qui se juge déshonorée. Le secret ne répare

pas. Abélard exige le mensonge, et donc Héloïse ment. Pour comble, une fois

encore, elle disparaît. Lorsque les membres de la famille d'Héloïse découvrent

enfin son refuge, leur colère les conduit à la méprise. Encore un outrage !

Un couvent ! L'endroit où les maris ont l'habitude de conduire leur femme

lorsqu'ils veulent s'en débarrasser. Ils passent aux représailles, soudoient

un serviteur et engagent un châtreur professionnel. De nuit, le serviteur ouvre

la porte, l'homme va à la chambre où dort le maître, ses aides le maîtrisent,

et il le castre. Pour achever la vengeance, le bruit se répand aussitôt et au

matin les curieux s'assemblent devant la porte, ses élèves se lamentent, leurs

cris le torturent, la honte le tourmente plus que sa blessure.

La victime porte plainte, châtreur

et serviteur subissent la loi du talion : ils sont châtrés, et pour faire

bonne mesure, ont l’œil arraché. Mais les exécutants paient pour les

commanditaires. Ce geste est un crime d'honneur commis par un clan. Quand Abélard

accuse l'oncle, il lui reproche d'avoir été solidaire des siens sans

comprendre ses scrupules de clerc. Mais Fulbert disculpé garde toute la

tendresse d'Héloïse puisqu'il figure dans l'obituaire (registre des défunts)

du Paraclet.

Mutilé, le maître va se cacher

à l'abbaye de Saint-Denis et, ses plaies cicatrisées - au corps mais non à l'âme

-, revêt l'habit bénédictin. Le même jour, Héloïse prend le voile à

Argenteuil... Cependant, la brutalité de l'attentat a dû nuire à son prestige

et encourager l'audace de ses ennemis, car il ne cesse depuis ce moment de

recevoir des coups. Il les attire par sa lucidité d'esprit et son caractère

atrabilaire sans doute aggravé par la mutilation. Il se rend indésirable à

Saint-Denis, s'évade, se réfugie à Provins, obtient enfin la permission de

quitter l'abbaye.

Abélard est libre, et seul. Des

amis champenois lui donnent une terre, sur les bords de l'Ardisson, où il élève

un oratoire. Mais il ne reste pas longtemps ermite. Ses étudiants, dès que sa

retraite est découverte, accourent, construisent autour de l'ermitage de

petites maisons de chaume et de roseaux, et lui font reprendre ses cours. La vie

commune s'organise en une sorte de campus autogéré. A l'origine, donc, des

abris provisoires, aucun projet, pas d'argent, pas d'architecte. Une vie d'étude,

austère, sous le patronage de l'Esprit Saint, le Paraclet.

Mais l'indépendant reste

suspect. Le comte Conan de Bretagne pense le sauver en le faisant élire abbé

par les moines de Saint-Gildas-de-Rhuys. Tout autre que lui aurait été

satisfait, lui est horrifié : ses moines sont grossiers, ignares, concubins, et

surtout n'ont que faire de ses sermons. Un an plus tard, en 1129, un événement

survient, qui lui offre une issue imprévue. Suger, muni d'une charte opportunément

exhumée, chasse d'Argenteuil - qu'il dit appartenir à Saint-Denis - les

moniales et Héloïse leur prieure ; ce geste s'apparente fort à une revanche

prise sur l'épouse des ennuis causés par le mari. Celui-ci a l'art de

retourner la situation à son avantage. Il installe les expulsées au Paraclet,

où il peut ainsi revenir à son gré. Ces visites lui rendent supportable

Saint-Gildas. Mais les voisins champenois s'émeuvent, la rumeur enfle, cruelle

pour un castré, l'empêche désormais d'y séjourner.

Cloîtré dans son abbaye

bretonne, il y affronte des moines révoltés. C'est alors, en 1136, qu'il rédige

le récit de ses malheurs passés et trace un tableau effrayant de ses

tribulations. Héloïse apprend, horrifiée, la vie qu'il endure, lui écrit, et

sa lettre entrelace l'angoisse devant sa mort et le rappel des délices passées.

Elle va, elle aussi, à l'essentiel : s'il périt, elle veut sa dépouille. Et,

s'écriant « jamais je n'ai cherché en toi que toi », elle lui redit son

amour. Ses lettres du Paraclet, évoquant la brûlure du souvenir, reprennent

les mots des lettres d'autrefois, lues et relues. Il répond, en moine écrivant

à une abbesse. Elle insiste, en vain. Seule la prière composée pour elle

laisse percer ses sentiments : « Vous nous avez unis, Seigneur, et vous nous

avez séparés quand et comme il vous a plu... ceux que vous avez séparés l'un

de l'autre dans le monde, unissez-les à vous pour l'éternité. » Maigre

consolation. Elle le sait. Abélard, de nouveau condamné en concile, sur le

chemin de Rome meurt à Cluny le 21 avril 1142.

* Médiéviste, Annie Cazenave est spécialiste de la philosophie au temps d'Abélard, des cathares et des images au Moyen Age

.

.

.

.

.

.

.

.

.